"Отряд 731". Как судили японских военных преступников

Накануне нового 1950 года в Хабаровске закончился суд над японскими военными преступниками, которые развернули в Китае настоящую "фабрику смерти"

Георгий Пермяков был харбинским эмигрантом и советским патриотом, в совершенстве знающим китайский и японский языки. За эти качества Пермякова ценили органы внутренних дел и внешней разведки. После Второй мировой войны он вернулся в СССР и работал главным переводчиком на Хабаровском процессе 1949 года.

Руководители отряда 731 получили довольно скромное наказание по сравнению с нацистами, осужденными на Нюрнбергском процессе, а впоследствии и вовсе были амнистированы. В СССР воспоминания участников тех событий старались не публиковать, часть документов до сих пор засекречена. В том числе архив Георгия Пермякова остается неизданным и неизученным.

600 "бревен" в год

Хабаровский процесс 1949 года проходил в спешке. Как пишет в своих воспоминаниях Георгий Пермяков, советское командование планировало обменять японцев на советских военных, поэтому они нужны были живыми.

Процесс длился всего пять дней. С утра до вечера в зале судебного заседания был аншлаг. Судил преступников военный трибунал Приморского военного округа. Одно только обвинительное заключение в русском варианте занимало 32 страницы, которые обвинитель Лев Смирнов зачитывал два часа, а всего за восемь месяцев работы следователей в деле накопилось 40 томов.

Многие сотни "счастливцев", получивших входные билеты на этот суд, сидели ошарашенные

– пишет в воспоминаниях Пермяков.

Заключенных, над которыми ставили опыты, сами руководители отряда называли "марута" – в переводе с японского – "бревна". По разным подсчетам, за время деятельности "фабрики смерти" было уничтожено от трех до десяти тысяч человек, китайцев, русских и монголов. На суде было доказано, что японцы заражали людей опасными микробами, тестировали на них отравляющие вещества, всевозможные газы: от хлора до зарина.

описывает Георгий Пермяков деятельность отряда

Сами обвиняемые на суде вели себя по-разному. Генерал-майор Кавасима Киёси, который возглавлял 731-й отряд, был тих, спокоен, молчалив и лаконичен. И если свидетели его разоблачали на очных ставках, то он честно признавался. Генерал-лейтенант Кадзицука Рюдзи, начальник сануправления в Квантунской армии, имел в подчинении более 20 тысяч подчиненных медиков, а на суде держался честно и покорно.

А вот о генерале-лейтенанте Такаацу Такахаси у Георгия Пермякова остались совсем другие воспоминания.

Другой подсудимый, генерал-полковник Ямада Отозо, бывший главнокомандующий Квантунской армии, совсем не бахвалится ратными подвигами.

– пишет Георгий Пермяков.

Суд приговорил обвиняемых к разным срокам заключения – от 2 до 25 лет. Но в 1956 году, перед началом переговоров с Японией, все они были отпущены на родину.

Единственный японский генерал-лейтенант, который избежал вообще какого-либо наказания, – Исии Сиро. За два дня до наступления советской армии он бежал в Корею, потом в Японию и оттуда в США. Американские власти так и не выдали генерала СССР, хотя все документы по готовящемуся бактериологическому процессу у них были. До конца своих дней Исии прожил в США.

Холера от японца

731-й отряд располагался всего в 30 километрах от Харбина. В начале 20-го века этот город был почти русским – сначала здесь поселились строители КВЖД, а после революции в Харбин приехали десятки тысяч эмигрантов, бежавших от советской власти. Георгий Пермяков в своих воспоминаниях так описывает переезд своей семьи в Харбин:

Но сначала семья перебралась из Читы в Тяньцзинь. Здесь Пермяковы жили до 1927 года, пока власть снова не сменилась: тогда Маньчжурию заняли войска проамерикански настроенного генерала Чан-Кай Ши. По воспоминаниям Георгия Пермякова, новый правитель начал "морщить" советских граждан и перетряхивать советские представительства. Тогда вся семья и уехала в Харбин, подальше от Чан-Кай Ши. Георгию Пермякову было всего девять лет, но он уже хорошо знал китайский и английский.

торговая фирма, существовавшая в Харбине. – С.Р.так описывает Пермяков спокойные годы.

Однако эта идиллия продолжалась недолго. В феврале 1932 года Харбин оккупировали японцы и начали, по выражению мемуариста, "топтать" советских граждан.

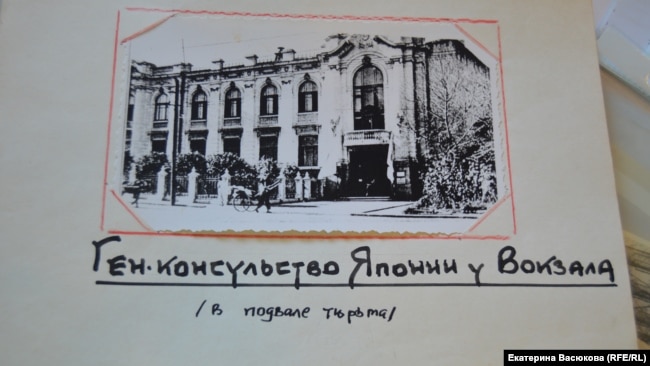

Благодаря блестящему образованию и стремлению постоянно развиваться, Георгия Пермякова в 1939 году пригласили работать в Генконсульство СССР в Харбине. Там-то он и услышал о бактериологическом оружии Японии.

– Когда началась война, отец должен был "шерстить", по его собственному выражению, периодику на китайском и японском языках, – рассказывает дочь переводчика Алла Сумская. – Большинство переводчиков в совершенстве знали только один язык, но отец читал газеты на японском, китайском и английском, он обладал уникальными способностями. Каждый день он писал аналитические отчеты, которые Сталин читал лично. Есть одна фотография рабочего кабинета Сталина, на которой исследователи под увеличительным стеклом разглядели на документах папину подпись. – Почему важно было читать периодику? Потому что оттуда можно было извлечь важную информацию. Например, построили дорогу к Пинфану – зачем? Все знают, что там глушь, зачем дорога? Известно, как японцы считают деньги – лишнюю копейку во что-то ненужное никогда не вложат. Как раз там, в Пинфане, располагался отряд 731. Отец занимался анализом таких вот газетных сообщений. Затем разведчики на местах проверяли его выводы. Подпись отца, как рассказывали мне в ФСБ, стоит на многих документах, которые до сих пор засекречены. И отец всегда с большой осторожностью говорил о работе – иногда советовался в КГБ, о чем можно рассказывать, о чем – нет.

Не нужное никому наследие

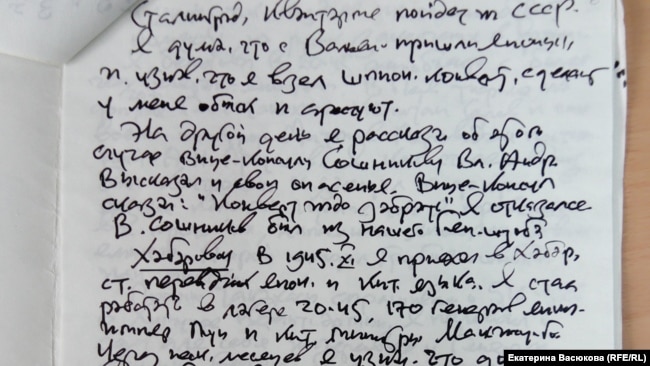

Семья Пермяковых перебралась из Харбина в Хабаровск в 1945 году.

писал об этом событии Георгий Пермяков.

Несмотря на известность и высокий статус, Георгий Пермяков всю жизнь прожил в обыкновенной "хрущевке" на окраине Хабаровска. Сейчас здесь живет его дочь – Алла Сумская. Филолог по образованию, она увлекается рукоделием: стены украшают картины из ткани, на полках мягкие игрушки. Но места для рукоделия остается немного – большую часть комнаты занимает огромный дубовый стол и полки с несколькими рядами книг на разных языках. Все это – архив ее отца, переводчика и писателя.

После процесса Георгий Пермяков написал несколько рассказов и повестей, посвященных этому делу. Но в СССР они так и не были напечатаны, а в современной России на издание рукописей Пермякова не нашлось денег. Сколько интересных документов эпохи скрывается в этом архиве, не знает даже его дочь и наследница.

– Отец собирал воспоминания старожилов Хабаровска. Помню, как он сокрушался, что не успел поговорить с одним стариком… Здесь его книги, документы и воспоминания, – показывает куда-то вглубь необъятного шкафа дочь Георгия Пермякова. – Например, о тех временах, когда он работал переводчиком Пу И – последнего китайского императора. Здесь собрание заметок, которые для него писали японские военнопленные на "Спецобъекте 45". Здесь учебник японского языка, который отец написал вместе с профессором Ямадо.

– Если честно, я еще и половины архива не разобрала, хотя работаю с ним с 2010 года, и несколько лет только составляла картотеку, – рассказывает Алла. – Часть документов после папиной смерти была вывезена в Гродековский музей. Сейчас мне помогает Валентина Плискина, она была директором библиотеки, очень интересуется харбинцами и тем временем. По материалам отцовского архива она сделала научную работу о русских переводчиках из Харбина, с которой выступала на нескольких конференциях, а сейчас напечатать ее труд взялись китайцы. И вот вместе с ней мы составляем картотеку, описываем каждый документ, делаем карточки. Уже сейчас карточек только две коробки.

–

– Например, документы, относящиеся к событиям в Харбине накануне прихода туда Красной Армии. Когда японцам "дали по шапке", наступило как бы безвластие, мужчины с опытом боевых действий собрались в отряды самообороны, и отец был заместителем штаба обороны Харбина – сокращенно ШОХ. Я сейчас книгу дописываю о тех событиях. К слову, еще в 80-х годах "харбинцы" пытались добиться того, чтобы их приравняли к участникам боевых действий, но так ничего и не получилось. Отец много работал над этим, но потом началась перестройка, у меня было двое детей на руках, а работы не было. В то время отец нам очень помогал: организовал курсы японского языка и буквально кормил нашу семью. Правда, из-за этого и время было упущено, и он многого не доделал, что хотел.

В Союзе писателей ему сказали: "Вы не наш писатель, не советского происхождения, значит, не имеете права писать на такую тему"

–

– Он публиковался в журналах, писал о дальневосточной природе, издавал детективы. Но, например, о 731-м отряде наши власти все запретили. И так очень часто у него получалось: чем бы он ни занимался, все было нельзя. Однажды он собрал материал по Виталию Бонивуру – ну, читали, наверное, "Сердце Бонивура", как японцы его в топке поезда сожгли? Так вот он нашел его невесту, одноклассника, который сидел с ним за одной партой, выяснил, что вся эта история в основном выдумка. Но в Союзе писателей ему сказали: "Вы не наш писатель, не советского происхождения, значит, не имеете права писать на такую тему". И все, за что он ни брался, встречало противодействие.

–

– Сам, но часто потом об этом жалел. Он был готов отдавать стране все свои силы и знания, но без конца слышал одно слово "нельзя". В Союз писателей, правда, он и сам не хотел вступать. Особенно после того запрета "Доктора Живаго". Помните, "не читал, но осуждаю"? Отец был категорически не согласен с такой позицией, он говорил: а вы дайте возможность прочитать! Но наша советская интеллигенция, они словно рабы, они его просто не понимали. Мне кажется, отец лет на 40 опережал свое время, всегда был белой вороной. Как он рассказывал, на собраниях Союза писателей мозги промывали бесконечно, а он этого терпеть не мог, как и молчать. Потому он сторонился этих "союзов" и начальников над собой не терпел. Работал дома с утра до ночи.

–

– То, что было в Харбине и то, что он увидел в Хабаровске, – это небо и земля. Там было как? Что хочешь, то и говоришь. Степень предпринимательства – вообще не сравнить, чем хочешь, тем и занимайся. Даже газеты выходили с любыми мнениями. Он, конечно, был сильно разочарован. Да когда он сюда ехал, его уже в вагоне обворовали: он дал книги дореволюционного издания почитать попутчикам, а те просто их не вернули. Эти два мира были, конечно, несравнимыми.

А ещё его приглашали преподавать в Оксфорд, благодаря его знанию языков. Но тогда шла мощная советская пропаганда о загнивающем капитализме и процветающем коммунизме. Из-за этого у отца были большие иллюзии по поводу Союза. А по приезде оказалось, что здесь совсем другая реальность, построенная на лжи. Отец потом очень жалел, так и говорил: дурак я, что не поехал в Оксфорд. Но он всегда верил, что развитие страны рано или поздно пойдет по правильному пути.

–

– Писали, конечно. Он и сюда, на окраину не просто так уехал, а удрал. На него даже в 70-е годы учительница из соседнего дома писала донос! Хорошо, что этот донос ему потом передали, он все по пунктам опроверг, и она заткнулась. Он был свободным человеком и ничего не боялся. Да и я еще помню из своего детства – "Твой отец шпион, так как ходит в шляпе и галстуке!" Вот такая логика была.

–

– Мне сказали: ищи три миллиона – издадим. Или предложили оформить грант – только за одну заявку надо 10 тысяч отдать, и еще неизвестно, получу я эти средства на издание или нет. А у меня пенсия 17 тысяч всего! Вот корейцы хотят издать его книгу "Желтый меч" о злодеяниях японской жандармерии в воспоминаниях участников событий. У отца есть ценнейшие очерки о тех людях, которые делали историю Дальнего Востока. Например, о военном враче, который буквально спас от тифа весь Дальний Восток. Я военным нашим говорила, но вот до сих пор нет даже памятной доски на доме, где он жил. Зато еще полгода не прошло со смерти человека – и доска ему прямо на центральной улице! () В любой стране уже бы издали все это! Но у нас денег нет. Только когда мы наконец начнем память о людях восстанавливать, тогда нас будут уважать.

Послесловие

Сейчас в Харбине на месте японской "фабрики смерти" создан музей. Туристов водят по мемориальному комплексу и рассказывают о том, какие опыты над людьми ставили в этом концлагере.

Самого Георгия Пермякова не раз интервьюировали журналисты из Китая, Кореи, Японии, приезжали даже поляки, вспоминает его дочь. "Вас рекомендовали в КГБ", – заявила ему однажды группа журналистов главного японского телеканала NHK. О том интервью, которое готовилось журналистами к 50-летней годовщине Хабаровского процесса, у Пермякова в воспоминаниях особенная приписка.

Автор:

Распечатать

Читайте на эту же тему:

Читайте на эту же тему: Читайте на эту же тему:

Читайте на эту же тему: